本版导读

从硬核学霸到“神光二号”研究者 逐梦人类清洁能源

文章字数:1,808

□本报记者 李祥 文/图

人物名片

王绪 北京大学理学学士、经济学学士、工学博士;中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所副研究员,硕士生导师;从事激光惯性约束聚变物理研究、新材料制备及材料辐照损伤研究等;主持和负责国家自然科学基金、ITER中心和中物院项目多项,现为激光聚变研究某项目负责人。

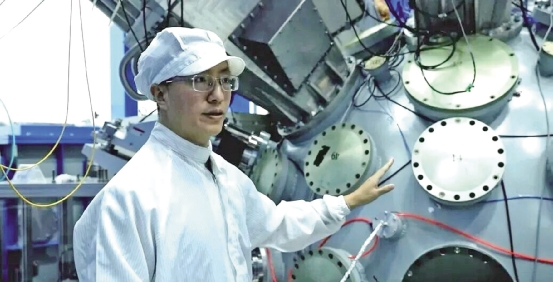

在距离家乡四川崇州两千公里外的上海嘉定,36岁的副研究员王绪每天穿梭于“神光二号”的巨型激光装置之间,他的目标只有一个:用世界上最亮的光,追逐人类最清洁能源的梦想。

从崇州到北大 硬核学霸的物理之路

1993年,4岁的王绪随父母从康定迁至崇州。在这里,他完成了小学到高中的全部学业。

崇州的教育环境和氛围给了王绪强劲的动力。他先后在文化街小学、蜀城中学学习,每个学习阶段都表现优异,先后获得“崇州市三好学生”“成都市三好学生”“四川省三好学生”等称号。

“每个人有自己的学习和生活节奏。我就是按照自己能够适应的方式,把精力都尽可能地放在课程上面,从不糊弄知识点,把基础打扎实,做过的题必须全部吃透。”王绪回忆中学学习场景时说。

2007年高考,王绪以总分656分(崇州市理科最高分)被北京大学物理学院物理学专业录取。

“刚入学时,课业压力极大,加之身边都是各地的佼佼者或者学科竞赛选手,而且都异常刻苦。但我还是很快就调整过来了。”王绪笑着说。

在北大的日子里,他不仅在物理专业上精益求精,还进入北京大学国家发展研究院攻读经济学第二学士学位。虽然课程安排紧凑、学习强度大,但他始终按照自己的节奏努力。本科毕业时,他拿下了理学学士和经济学学士双学位,并且凭借优异的成绩获得免试直接攻读博士学位资格,通过保送继续在北大物理学院深造,攻读核技术及应用专业博士,于2016年获得北京大学物理学院工学博士学位。

在北大,他不仅学业出色,还积极参与学生社团活动。曾担任物理学院就业实践中心主任和团委副书记(学生);多次获得北京大学三好学生、北京大学优秀学生干部等称号。

在聚变前沿 用坚守追逐“光”

王绪博士毕业后,先后在中国工程物理研究院材料研究所和上海激光等离子体研究所工作,并从材料研究领域转向激光惯性约束聚变研究。

激光惯性约束聚变是人类实现可控核聚变的两大路径之一(另一是磁约束)。简单地说,就是通过高功率激光将能量馈入装有聚变燃料的靶丸上,烧蚀靶丸外层,并通过“火箭效应”压缩内部的燃料,达到发生聚变反应的状态。这个过程相当于将数千万颗灯泡同时点亮的功率,在数纳秒时间内汇聚到毫米尺度的靶丸上,瞬间制造数千万摄氏度以上的高温高密等离子体,让轻核聚变释放巨大能量。同时,核聚变还能解决现在的裂变反应堆铀燃料资源有限(仅能维持1000年)且会产生长寿命高放射性核废料的问题。

这是一项极具挑战的研究。为此,他学习基础概念、阅读大量文献、熟悉实验设备,仅用半年时间就掌握了核心知识。如今,他已成为这一领域的某项目负责人,带领团队利用在上海的高功率激光装置“神光二号”进行实验,探索实现可控核聚变的可能性,并攻克了多项关键技术难题。

截至目前,他已在国内外权威期刊发表论文30余篇,申请国家发明专利4项,出版译著1部,主持国家自然科学基金、ITER专项等课题10余项。

王绪谦逊地表示,他只是中国许许多多核聚变科研工作者中的一员。正是因为大家共同努力,目前,我国高功率激光装置的输出能力和诊断精度已跻身世界前列,正一项项攻破激光聚变难关。

“激光聚变有望为人类提供清洁的、无限的能源。我希望再过20到30年,激光聚变能从实验室走向电站,让聚变能源供电进入千家万户,也希望它能成为深空探测的强劲引擎,成为未来星际旅行的动力引擎。”王绪语气中透着兴奋和期待。

精神支柱在崇州 追光青年的乡情

在王绪的记忆里,崇州总给他一种温馨和惬意的感觉。因为这里有他年少时玩耍和成长的记忆。

“以前金带街周围都是平房,现在都已经变成了楼房,环境变得非常干净整洁。崇州也已经是宜居城市,旅游胜地。小时候在崇州觉得没什么特别的,但越长大越觉得这里是我生命中不可或缺的一部分。”王绪说。

虽然工作在上海,但他把家乡崇州当作精神坐标:“我想找个合适的时间带女儿回崇州,看看母校蜀城中学,走一走西河边,看看当年玩耍的地方,给她讲一讲崇州以前的故事。”

王绪还说,搞科研的人并非“高不可攀”。科研只是探索客观世界的一个普通岗位,与医生、教师等岗位都一样,只是个人擅长之处和兴趣不同。王绪希望,自己的经历能激励更多家乡学子保持好奇、脚踏实地,用知识改变命运,用科学照亮未来。

发布日期:2025-10-29