本版导读

红烛映桃李:营山中学的教育长歌

文章字数:3,169

四川省营山中学校党委书记 曾振宇

巴蜀东北部的晨光总带着墨香,当第一缕光漫过营山中学的青砖飞檐,钟楼的铜铃便摇碎了百年光阴。这所自1925年生长的学府,像一棵扎根巴山书院文脉的巨柏,根系深植于烽火淬炼的岁月,枝叶却始终向着新时代的晴空舒展。百年间,教育者的红烛之光在时光里织成星河,让桃李的芬芳穿透年轮,在每一个求知的灵魂里生长成春天。

烛火里的师者群像

抗战烽烟中,营山中学的课堂是醒民救国的阵地。历史老师以山河破碎为教材,语文课堂回荡着“捐躯赴国难”的铿锵诵读。革命烈士杨伯恺从营山中学起步,踏上革命征程,用热血践行理想,用生命捍卫信仰,他的英勇事迹激励着一代又一代营中学子,成为学校历史长河中永不磨灭的精神坐标。1949年,进步学生秘密组织护校队,用血肉之躯守护教育火种。如今的校园里,百年校史陈列馆中的泛黄书信、生锈刺刀,依然诉说着“一寸山河一寸血”的悲壮。每年清明,师生徒步前往骆市烈士陵园祭扫,在墓碑前重温“国之大者”的深刻内涵,让爱国基因在血脉中代代相传——这是刻进营中血脉的“心有大我”。

“红烛先锋”田浩源是行走的师德标杆。二十年前,他怀揣教育理想踏入校园,立志以烛光点亮学子征途。

作为高中数学教师,他深谙学科特性,常于深夜伏案雕琢教案,将生活万象化作教学灵感。讲解函数概念时,他以四季气温变化为引,让变量对应关系在自然规律中清晰可触;剖析几何难题时,他用建筑结构类比空间模型,让抽象公式落地为具象认知。课堂上,他的语言如春风化雨,总能在幽默中拆解知识壁垒,让学生在笑声中叩开数学之门。

深耕教坛廿载,他培养出王铁桥、杨文孝等清北学子,荣获四川省“四有”好老师、南充市教育领军人才等殊荣。成为名班主任工作室领衔人后,他牵头开发《情感教育案例集》,带领团队走遍全县12所乡村学校,将育人智慧播撒在更广阔的土地上。如今,他的办公桌上仍摆着学生送的“红烛先锋”摆件,烛火造型的底座上刻着:“您燃烧的光芒,是我们追光的方向。”在营山中学的沃土上,田浩源以知识为烛芯,以爱心为蜡炬,让教育的光热,照亮一届又一届学子的青春征程——这是“言为士则”的师者风骨。

在营山中学的教育沃土上,陈平老师以红烛之姿,照亮无数学生的逐梦之路。从教22载,他用“妈妈的心”托起学生的未来,被学生亲切地称为“陈妈妈”。

面对基础薄弱的普通班,他稳扎稳打,因材施教。带高2016级15班时,这个留守、单亲、贫困学生众多的班级,在他的悉心教导下实现逆袭。高考前夕,李同学因压力突发感冒,在他的全程陪伴疏导下,李同学最后考上了北京大学;曾因家庭贫困面临辍学的刘同学,获他两年资助考入武汉大学;父母离异的陈同学,在他的关怀下从后进生逆袭考上电子科技大学。

他总说“带班如钓鱼,需用不同饵料与杆法”。对肥胖自卑的李同学,他放弃劝退,坚持帮扶;对贪玩的周同学、爱惹事的李同学,他耐心引导,最终让他们走上正轨。在他的教育下,学生们不仅学业有成,更收获了人生的成长。他用行动证明,教师的爱与坚持,足以改变一个学生的命运——这是“乐教爱生”的教育温度。

桃李蹊下的青春画卷

在营山中学的教育百花园里,巫佳老师是俯身倾听花开的园丁。作为语文教师与班主任,她以“妈妈心、智慧眼”读懂每个孩子的成长密码,让“因材施教”成为照亮生命的光。

在语文课堂,她是唤醒灵魂的诗人。为让留守儿童小语敞开心扉,她用“课前三分钟诗歌仿写”为其搭建表达舞台。当发现小语作业本上的雨巷涂鸦时,她即兴写下:“你的笔尖落着春天的雨,每滴都在敲开世界的窗。”随后推荐《城南旧事》让其共读,并在班级创办“小语的诗”专栏。如今的小语,不仅能在省级作文大赛中摘得银奖,更成为校园广播站的“诗意主播”。

作为教学管理者,她将因材施教理念融入年级管理。针对学科薄弱学生,她推行“跨学科导师制”,为学习数学困难的学生匹配“数学+文学”双导师——用《九章算术》故事激发兴趣,以函数图像绘制诗词意境;对艺体特长生,她开设“特长发展绿色通道”,允许舞蹈特长生用编创红色主题舞剧置换部分文化作业。在她主导的“多元成长档案”中,记录着300余名学生的个性化发展轨迹,每个孩子都能找到属于自己的成长坐标。

在营山中学的物理教学星空下,龙吟老师如同一束不断裂变的光,以“探微知著,永攀新高”的姿态,诠释着教育者的成长哲学。清晨的实验室里,他的身影总是最先打破寂静——为校准“单摆周期实验”的误差,他在三个月内记录600余组数据,手绘的32张坐标图铺满桌面;深夜办公室的灯光里,他正用Blender软件雕琢“机械波传播”的三维模型,每一帧动画都经过12次以上的物理参数校准,最终让抽象的波动原理在4K屏幕上实现动态可视化。

作为深耕24年的物理骨干教师,龙吟老师将“科研兴教”刻进育人基因。担任高2025级年级副主任期间,他牵头开发的《生活中的物理》校本课程,把无人机编程、智能家居原理等前沿内容转化为课堂实验。在“校园节能照明系统”项目式学习中,他带领学生从电路设计到代码编写全程实操,最终作品斩获省级科技创新大赛二等奖。青年教师小张记得,龙老师曾用红笔在其教案上批注:“当我们用公式推导世界时,别忘了给学生留一扇看见星空的窗。”

在龚婷婷老师的诗词课堂上,《赤壁赋》的学习从一场“穿越千年的对话”开始:学生分组扮演苏轼、佛印、客,用现代语言重构对话场景。当“客”感慨“人生须臾”时,“苏轼”以“江上之清风,与山间之明月”作答,引发关于“永恒与短暂”的热烈讨论。这种“沉浸式学习”让文言文教学告别了死记硬背。近三年,学生诗词鉴赏题均分提升15分,多篇学生作品发表于校刊《五彩石》和省市报刊、新媒体。

学生宿舍的“夜谈会”是独特的文化符号。在初2020级10班的寝室里,罗湘生病时,室友们轮流为其打饭、补习功课,用便利贴写下的“早日康复”祝福语贴满床头;高2023级18班的“学霸寝室”每晚都会开展15分钟的“学科微讲座”,数学高手讲函数,物理达人说浮力,让宿舍成为流动的课堂。社团文化节上,汉服社的《礼仪之邦》舞蹈惊艳全场,科技社的无人机表演划过夜空,文学社的诗朗诵《青春万岁》响彻校园,每个社团都是学生梦想起飞的平台。

美术教师张书君的“发现之旅”充满传奇色彩。他从学生李华课本上的涂鸦中,发现其绘画天赋,于是每周额外为其开设“素描私教课”。在他的指导下,李华的《老茶馆》系列画作获全国中学生美术展银奖,李华最终被中央美术学院录取。毕业典礼上,李华将自己的第一幅油画《恩师》赠给张老师。画面中,老师伏案改画的背影被金色光晕环绕——那是学生眼中的光,亦是教育的光。

智慧永续的教育长歌

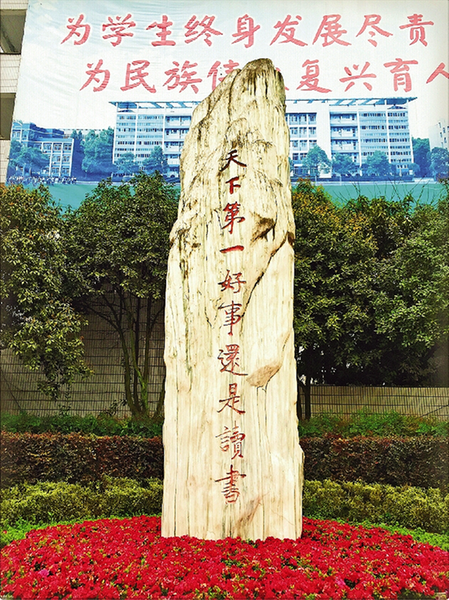

数字化实验室里,传感器正在捕捉化学反应的温度曲线,数据像流萤般跃上智能黑板;天伟图书馆的电子借阅系统,会根据阅读轨迹为学生推荐书单,那些被摩挲得卷边的书页里,藏着无数个深夜的求知目光。“三维立体课程”如同一幅动态画卷:《营山红色记忆》让本土革命故事在课本里活成浮雕,《巴蜀方言与文化传承》课程中,学生录制的童谣被省级非遗中心收藏,“农耕文化体验周”里,少年们弯腰插秧的身影与二十四节气长廊的浮雕形成奇妙的呼应……

站在新百年起点,“1137”计划正在绘制蓝图:教育家精神研究中心的灯光将照亮更多教育故事,“智慧课堂2.0”会让AI与云端研训编织成数智教育的经纬,科创阵地里的四级培养体系,正等待着下一个改变世界的灵感萌芽。

百年营中是红烛精神的容器,也是桃李生长的沃土。

当晨钟撞碎薄雾,当课堂讨论声漫过走廊,当毕业骊歌在银杏树下响起,教育最本真的模样便在光阴里显影——是田浩源案头永不熄灭的台灯,是巫佳手账里逐年生长的字迹,是龙吟实验室里反复校准的参数,更是万千学子走出校门时,眼底未灭的烛火与心中盛开的桃李。

愿这红烛之光,永远照亮追梦之路;愿这桃李之情,永远温暖教育的春天。

当岁月在钟楼上刻下新的年轮,营山中学仍会以“教育家精神”为舵,在教育强国的浪涛里,将这首传唱百年的诗篇,续写进更加辽阔的晨光。

发布日期:2025-10-31